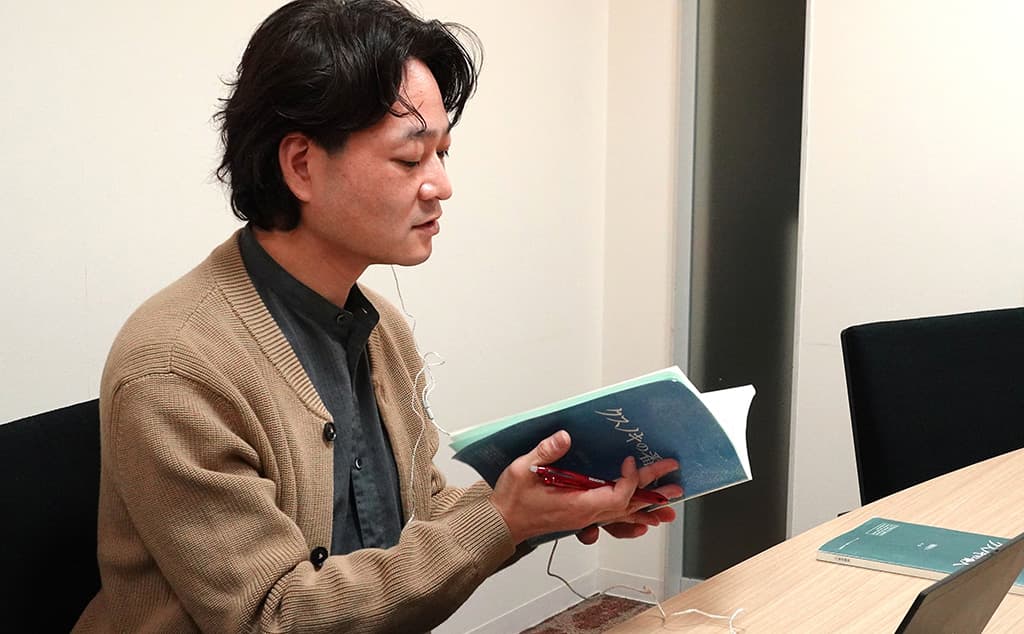

アニプレックス プロデューサー

若林豪

1979年生まれ。学生時代の4年間をアメリカですごし、大学卒業後、東映アニメーションに入社。海外営業職で4年間フランス駐在の後企画職に異動。2016年よりアニプレックスに所属。主な作品に『劇場版シティーハンター』(2019年、2023年)。1月30日(金)公開『クスノキの番人』のプロデューサーを務める。

プロデューサーの制服

服装は自由な業界です。舞台挨拶やトークショーなどお客様の前に立つ際はフォーマルな服装をすることもあります。

プロデューサーの仕事

新たな作品を作るとき、さまざまなクリエイターの方々に「作品に参加してください」と依頼するところから制作は始まります。その最初の動きを担うのは『プロデューサー』の仕事です。

具体的な仕事内容は多岐にわたり、「こういう作品を作ろう」という企画の発案はもちろん、製作費や宣伝費といったお金の管理や各種契約、クリエイターたちを中心とした制作現場の取り仕切りなどがあります。

アニプレックスの代表で自身もプロデューサーである岩上(岩上敦宏)は、「アニプレックスのプロデューサーは半分がクリエイター、半分がビジネスパーソン」と言っており、私もこの仕事を表す言葉として非常に納得感のある表現だと感じています。

若林さんが

プロデューサーになるまで

私の場合は、学生時代から映画の勉強をしていて、ばく然とプロデューサーという仕事に憧れをもっていたのですが、就職活動の時期になり、周りと自分を比べたときに「自分には難しいかも」と感じるようになったんです。というのも、周囲の映像、メディア業界志望の人たちは、部活動で実績があったり、学生時代からアマチュアの映画祭で賞を獲るような実力をもっている人が目立って見えて。

そういった友人たちを見ていたこともあり、一旦プロデューサーへの憧れは脇に置いて、新卒でアニメーションの製作会社に一般職採用で入社しました。英語が話せるという点が評価され、配属されたのは海外営業部。その後フランス子会社への出向が決まり、現地に駐在しながら営業の仕事をする日々を送っていました。

転機が訪れたのは、とある映画のロケハン(=舞台となる場所の下見)で、日本から監督が渡仏してくるという話があったとき。事前に送られてきたシナリオを確認すると、主要なロケーション以外のロケハン場所が決まっていなかったんです。そこで、シナリオに記載されたシーン、例えば「路地裏」や「レストラン」などから自分なりにイメージしたロケハン候補地を表にまとめて監督にお見せしたところ、非常に喜んでくださって。

その後、帰国された監督がその作品のプロデューサーに、「フランスで若林さんという人に、助けてもらったよ。企画に入れたほうがいいんじゃない?」と伝えてくださったそうで、二度目のロケハンの際にプロデューサーの方と直接お話しする機会をいただきました。しばらくして「帰国して企画部に参加しませんか?」という連絡をいただき、帰国することに。そうした縁をきっかけに、プロデューサーへの道が始まりました。

若林プロデューサー最新作

アニメーション映画

『クスノキの番人』での役割

実は本作の場合は、小説「クスノキの番人」を原作として選ぶ前から「東野圭吾先生の小説をもとに、アニメ映画を作ろう」という企画が動き出していたんです。

企画に適任の監督として伊藤智彦監督の参加が決まり、本格的な立ち上げが行われたのが2019年のこと。原作が出版されたのは2020年ですから、ちょうど東野先生の数ある小説の中から「どの作品をアニメ映画化しようか」と検討していたタイミングで、本作に出会ったわけです。「この作品で映画を作ろう」——そこから一気に、企画の歯車が回り始めました。

アニメ化における

小説「クスノキの番人」の

“設定”の魅力

まず原作本を読んだとき、「これはアニメにするチャンスが十分にある」と感じたのを覚えています。タイトルからも分かる通り、本作は“クスノキ”が物語の中心にあるのですが、原作の“クスノキにまつわる奇跡”には、読み手の想像の余地があると感じたんです。その〈余地〉にこそ、アニメならではのファンタジー表現を広げられる可能性があると感じました。

プロデューサー視点で感じた、

魅力的な主人公・直井玲斗

これまでさまざまな作品に携わってきましたが、常に大きな課題として立ちはだかるのが「主人公をどうやって魅力的に描くか」という点です。

多くの場合、主人公が何らかの特技や能力をもっていたり、共感できる高い目標を掲げていたりするもの。しかし本作の主人公・直井玲斗は、意志も目標もない、いわば“どうしようもない青年”なんです。私は、そんな玲斗にとても魅力を感じていて。何もなかった彼が、物語が進むにつれてどんどん変わっていく。観る人はその姿をじっくりと追いかけていくことになる。一冊で完結する<小説>として描かれた玲斗の成長物語は、一本の<映画>という形式にとても適していたんです。

もしこれが、テレビシリーズや配信シリーズであれば、毎話「次も観たい」と思ってもらうために、早い段階で主人公の魅力を伝えなければなりません。対して、一本の作品を通して主人公の成長をじっくりと描くのであれば、映画のほうが向いている。玲斗というキャラクターの魅力を描き切るためにも、<映画>という枠組みが合っていると感じました。

アニメーション映画の生まれ方

映画化する原作が決まり、

ゴーサイン(=承認)が出るまで

どの作品をアニメ映画にするのかが決まると、次は会社に提出する「こういった作品を作りたい」という趣旨の企画書の作成に取りかかります。それと同時に必要となるのが、映画の製作費を割り出し、公開されたときにどのくらいの収益が見込めるかを計算した資料作り。クリエイティブ面だけでなく、「この作品は、ビジネスとしてもしっかり成り立ちます」という提案を行い、会社のみんなが「いいですね!」と企画を承認してくれたところで本格始動のゴーサインが出るわけです。

ゴーサインから、

実際に企画が動き出すまで

クリエイターの側面でいうと、ここからいよいよ脚本作りが始まります。監督・脚本家・プロデューサーの三者で何度も話し合いを重ねながら、脚本家に執筆を依頼し、物語を作り上げていく作業です。

一方で、ビジネスパーソンとしての動きも欠かせません。原作本の出版社と「この作品をアニメ化させてください」という正式な約束(=契約)を交わし、映画の製作費を集めます。

アニメの製作には非常に大きな額のお金が必要なので、日本の場合は『製作委員会方式』(=複数の会社が集まって、作品に必要なお金を出し合う仕組み)で作品が作られることがほとんど。自分の企画を手に、委員会に参加・出資をしてくれるパートナーを探し出すのも、プロデューサーの大切な仕事です。

小説原作ならではの、

本作のキャラクターデザイン

脚本作業と並行して、監督とプロデューサー陣で話し合ってキャラクターデザイナーを決定します。今回は、物語の舞台が現代の東京であること、登場人物の年齢層が幅広いことを考慮し、『ブルーピリオド』の原作者として知られる漫画家の山口つばささんと、アニメーターの板垣彰子さんにお願いすることにしました。先に山口さんに主要登場人物を描いていただき、板垣さんにアニメーション制作に適したキャラクター設定としてまとめていただきました。

キャラクターデザインが動き出す頃には、すでに脚本上で「玲斗と柳澤千舟の関係が物語の主軸になる」といった方針が固まっていたため、千舟も魅力的な主要人物として描く必要があったのですが、彼女のように年齢を重ねた女性をアニメのメインキャラクターとして描くのは、実は難しい挑戦でもあって。伊藤監督と山口さん、板垣さんが試行錯誤を重ねてくださり、最終的に非常に魅力的なキャラクターが生まれました。

小説をアニメ映画化するときに

大切なこと

小説を映画化する場合の検討事項の一つが「どうやって映画の尺(上映時間)に収めるか」という問題です。

原作となる小説がどんなに読み応えのある分量であっても、映画として決められた時間内にすべてを収めなければなりません。小説「クスノキの番人」は、一つひとつのエピソードが非常に豊かだったので、どのシーンを残して、どこを映画向けにアレンジするのかといった選択のプロセスがとても大事になりました。

小説「クスノキの番人」を

映画化するにあたって

映画化にあたっては、主人公の玲斗を筆頭に、佐治優美や大場壮貴といった若者グループに注目しました。優美や壮貴は作中では脇役だけれど、「自分自身の人生においては誰もが主人公」なんですよね。そんな彼らの姿が際立つように、あえて原作の設定を一部変更したんです。

そのうえで、この物語の本線は何なのかを改めて検討し、最終的に“玲斗と千舟の物語”を軸に据え、映画版のストーリーを組み立てていきました。

映画『クスノキの番人』には、「家族の物語」という大きなテーマがありますが、玲斗と千舟は親戚ではあっても家族ではありません。どちらかと言えば、優美や壮貴のほうが“濃い家族関係”を表している。けれど、そんな玲斗と千舟の関係性が結末に向かって変化していくことで、このテーマがより鮮明に浮かび上がるのではないか。そう考え、今回の映画化に挑みました。

原作サイドと制作サイドの結び手も

プロデューサーの大事な仕事

このようなプロセスを経て、原作からの設定変更などを反映した脚本を原作者の東野先生や編集者の方にもっていくのも、プロデューサーの役目。今回は東野先生が、私たちの提案した変更を快く受け入れてくださり、制作サイドの主体性を尊重してくださるという、非常に良い関係性のなかでプロジェクトを進めることができたと感じています。

しかし時には、原作サイドと制作サイドの間で調整に走り、板挟みのような立場になることもあるかもしれませんよね。でも、これは私たちの業界に限らず、どんな仕事であっても起こりうる“誰かが背負わなければならない役割”。映像作りの現場において、その役割を担うのがプロデューサーなんです。

若林さんから

プロデューサーを目指す読者へ

この仕事に向いているのは、

“誰もやらない仕事を背負える人”

会社や担当する役割によって仕事内容が変化する職業なので、一概に「こんな人が向いている」とお伝えすることは難しいのですが、私がプロデューサーを目指すきっかけになった経緯を振り返ってみると、“誰もやらないけれど、誰かがやらなければいけない仕事を見つけ出し、形にできる人”は、この仕事に向いている気がします。

映画やアニメを作るとなると、仕事の量は膨大です。なおかつ「良いものを作らなければいけない」という宿命も背負っている。現場に関わるクリエイターたちもその気持ちが人一倍強いからこそ、優先順位の下がる細かな仕事までは、どうしても手が回らないことがあるんです。

そういった“誰かが背負わなければいけない仕事”を、自分から見つけ、率先して背負うことができる力。それは、プロデューサーという職業にとって、なくてはならないものだと思います。

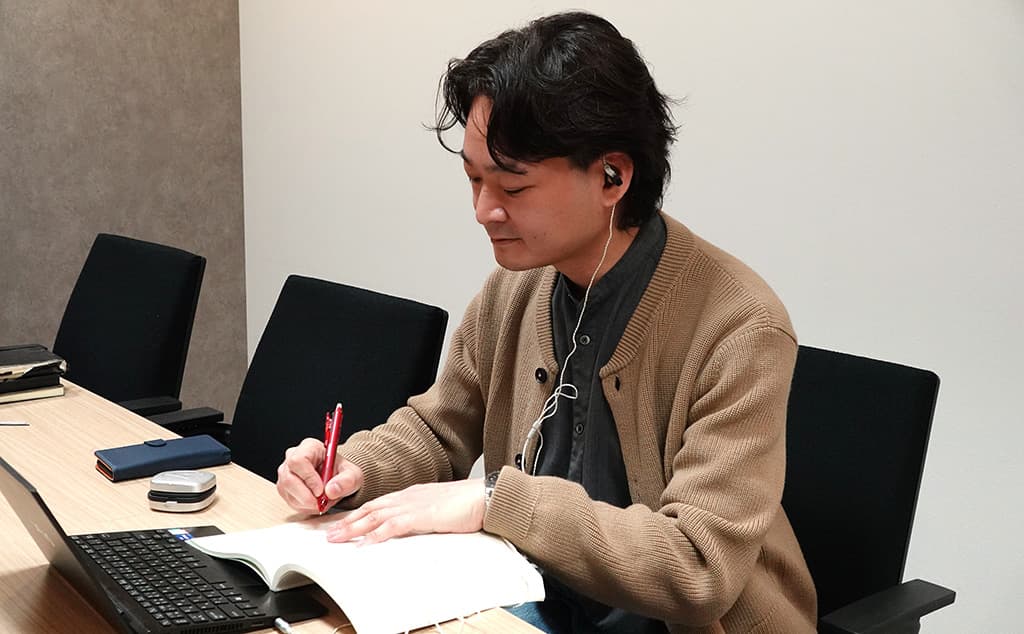

プロデューサーの一日

午前

会社に出勤 or 自宅で仕事を開始

シナリオの検討や修正案の考案など、

一人でできる作業がメイン。

午後

スタジオに移動、打ち合わせ

アニメ業界は仕事開始時間が遅めのため、

午後帯に打ち合わせなどが組まれることが多い。

勤務時間

基本的にはフレックス制

現場作業(アフレコ、編集)によっては

夜遅くまで作業することも

取材協力:株式会社アニプレックス

映画『クスノキの番人』公開中

出演:高橋文哉 / 天海祐希

齋藤飛鳥 宮世琉弥 / 大沢たかお

原作:東野圭吾「クスノキの番人」(実業之日本社刊)

監督:伊藤智彦

脚本:岸本卓

キャラクターデザイン:山口つばさ 板垣彰子

音楽:菅野祐悟

美術監督:滝口比呂志

美術設定:末武康光

色彩設計:橋本 賢

衣装デザイン:高橋 毅

CGディレクター:塚本倫基

撮影監督:佐藤哲平

編集:西山 茂

スーパーヴァイジングサウンドエディター:勝俣まさとし

リレコーディングミキサー:藤島敬弘

制作:A-1 Pictures / Psyde Kick studio

配給:アニプレックス

【主題歌】

Uru「傍らに月夜」

作詞・作曲:清水依与吏

編曲:back number

(c)東野圭吾/アニメ「クスノキの番人」製作委員会

Staff Credit

編集:Asaka.T

インタビュー・記事:満斗りょう

ページデザイン:Saori GOKO