【火山と草原の国 熊本・阿蘇】

神の一蹴りではじまった、人と自然の〈共生〉の物語

1万年以上の歴史が息づく 「阿蘇の草原」を未来へ

「1万3000年。」

これは、熊本県阿蘇市に位置する22,000ha(※1)もの草原と人間が共に生きてきた年月の長さです。カルデラ地形(※2)として知られる阿蘇の大地で、人と自然は新たな共存のかたちを見出し、互いに支え合いながら、美しくも機能的な生態系を育んできました。

阿蘇には、こんな神話が伝わっています。―― かつてこの地は、湖に覆われ、人が住むことのできない土地だった。その水を外へ流すため、阿蘇の父神・健磐龍命(たけいわたつのみこと)が自らの足で大地を蹴り破った。水は流れ出し、人々はこの地に暮らし、農を営み、やがて草原が芽吹いていった——と。

この神話に象徴されるように、阿蘇の地は「人と自然が交わる場所」として存在してきました。人の力を超える自然のパワーが私たちを支えてくれているように、自然もまた、それだけでは生きていくことができません。自然の歴史のそばには、必ず “守り人”たちの姿があるもの。LANDOER のLAND がもつ〈土壌〉という視点から、日本の素敵な場所をじっくりと見つめてみるこの企画。今回は、阿蘇の草原を守る人々=DOER たちの物語をお届けします。

※1 22,000ha=東京ドーム約4,700 個分に相当する広さです。

※2 カルデラ地形・・・火山の噴火によって地下のマグマが大量に噴出した後、空洞となった地下が陥没してできる大きなくぼ地のこと。阿蘇のカルデラは世界有数の規模を誇っています。

火山とともに生きる

草原の国・阿蘇

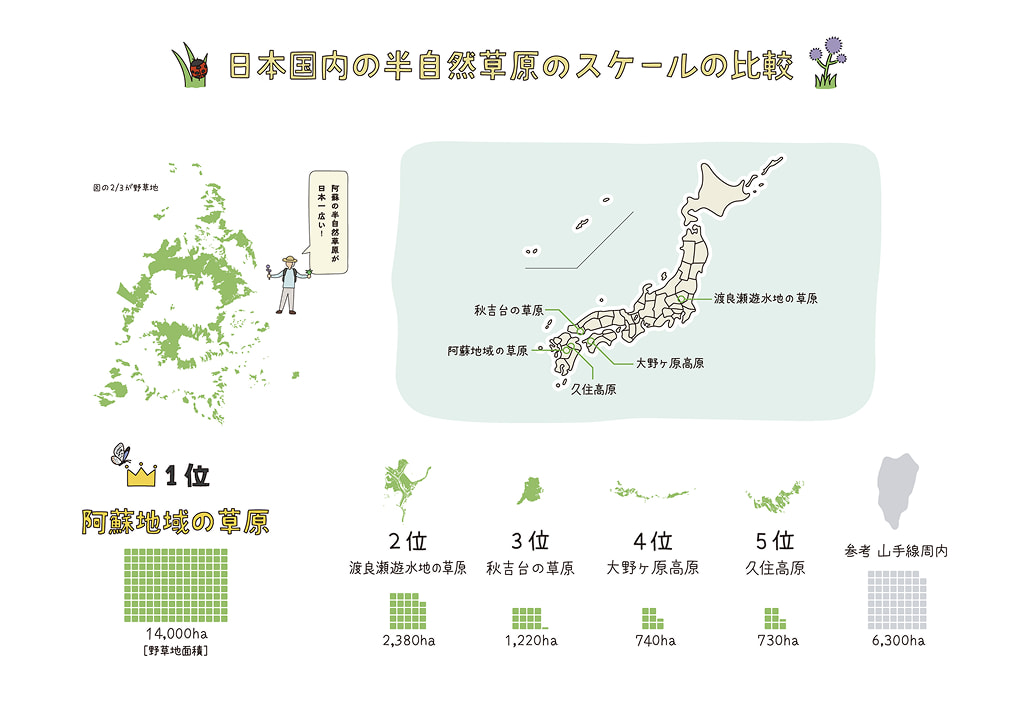

阿蘇って? 日本一の草原って?

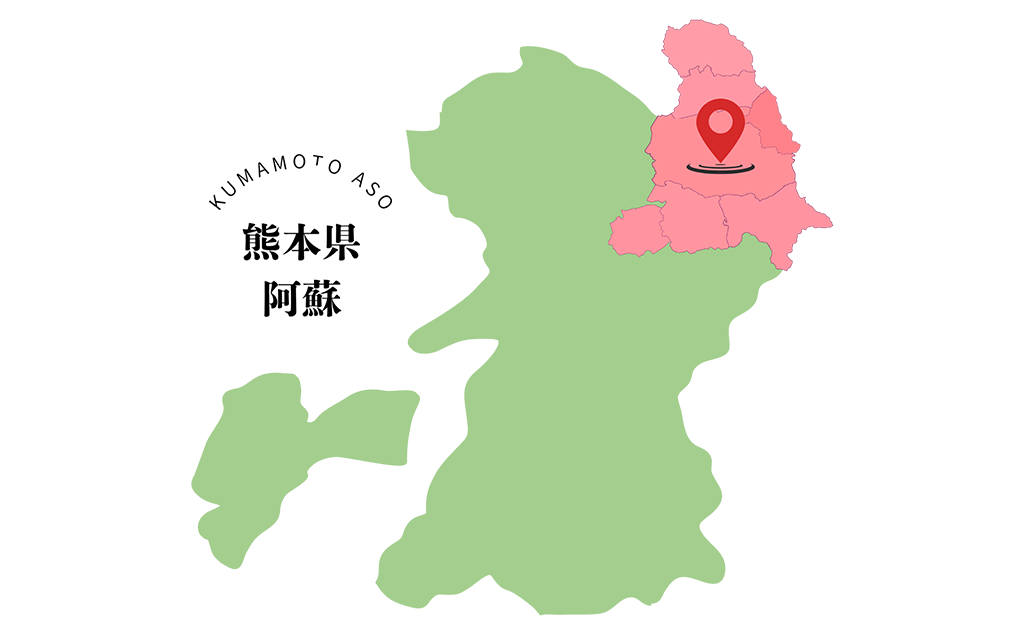

熊本県の北東部に位置する阿蘇。直径およそ25km にもおよぶ世界有数のカルデラを有し、雄大な阿蘇五岳がそびえるこの地は、圧倒的な自然の力を湛えた場所です。

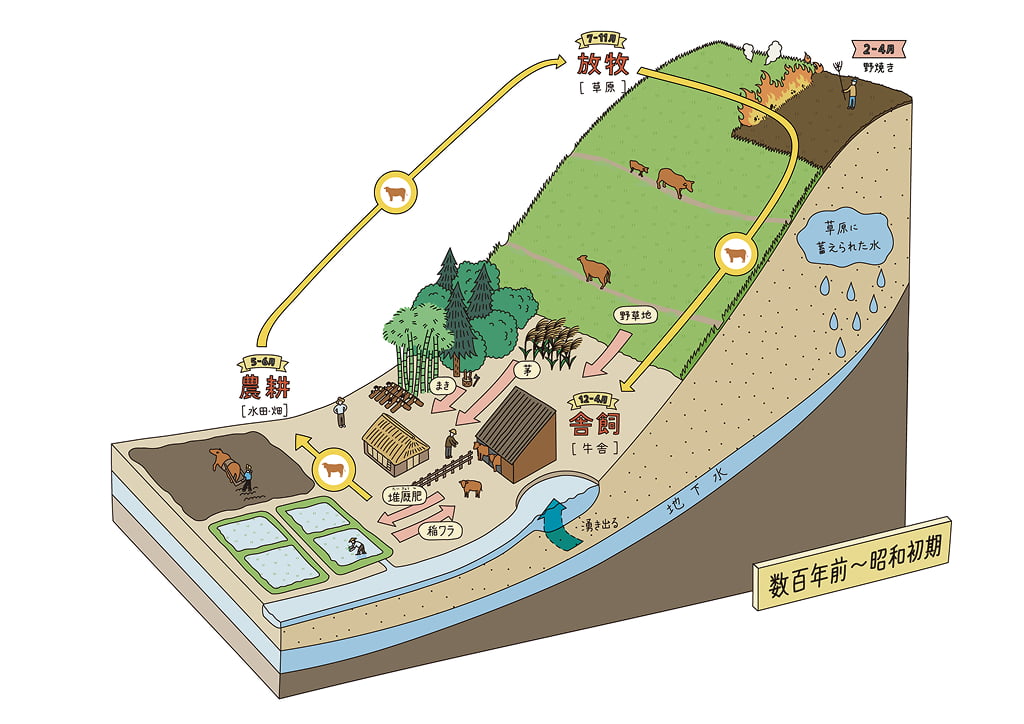

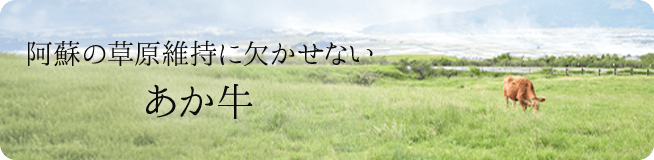

そして阿蘇には、22,000haという日本一の草原が広がっていることをご存じでしょうか。雨が多く、放っておけばすぐに森や林へと姿を変えてしまう日本の気候のなかで、草原を草原のままに保ち続けるには、人の営みが欠かせません。阿蘇の草原は、およそ1万3000年前から続く人の関わりによって維持されてきました。時代とともに関わり方を変化させながら、野焼きや放牧、採草といった営みをくりかえし、人と自然が、互いに影響を与え合いながら生きてきたその証が、今もそこに息づいています。

草原を支える、自然の守り人たち

阿蘇の草原は、代々この地で生きる農家の人々によって維持されてきました。かつて草原は牛馬の放牧地として利用され、刈り取った草は飼料や田畑を肥やす肥料などに姿を変えました。さらには茅葺屋根の材料としても使用され、人びとの生活そのものを支えていたといいます。しかし近年、農耕器具や化学肥料の普及、茅葺屋根の減少や牛肉の輸入による放牧頭数の減少など、ライフスタイルの変化により草原と人の関わりが薄くなった結果、阿蘇の草原は減少の一途をたどっています。また、高齢化や後継者不足によって、地元だけで草原保全の行いを維持していくことが困難になってきました。こうした状況を改善するために、阿蘇グリーンストックでは毎年「野焼き支援ボランティア研修会」を実施し、地元の方々と一緒に野焼きを行うボランティアを募集。現在ではなんと1200名以上の会員の皆さんが全国各地から活動に参加しているそう。都市市民、地元、企業、行政が互いに手を取り合い、阿蘇の草原を維持しているのです。

未来へつなぐ〈火〉のバトン

「野焼き」という営み

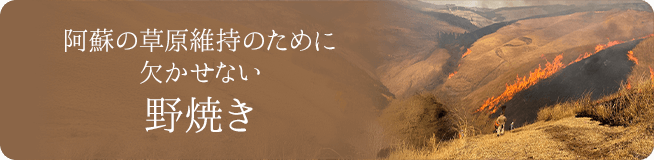

厳しい寒さが冷めやらぬなか、来たる春に向けて世界が少しずつ動き出す立春——2月上旬から4月下旬にかけて、阿蘇の草原では「野焼き」が行われます。一面に広がる黄金のススキが、高くゆらめく炎に包まれ真っ黒な姿へと変わってゆく光景はとても迫力のあるもの。でも一体なぜ、草原を焼いてしまうのか。実はそこには、地球規模での温暖化防止に繋がる大きな役割が潜んでいました。

野焼きが育んだ「命の土壌」が、

地球温暖化を防止する

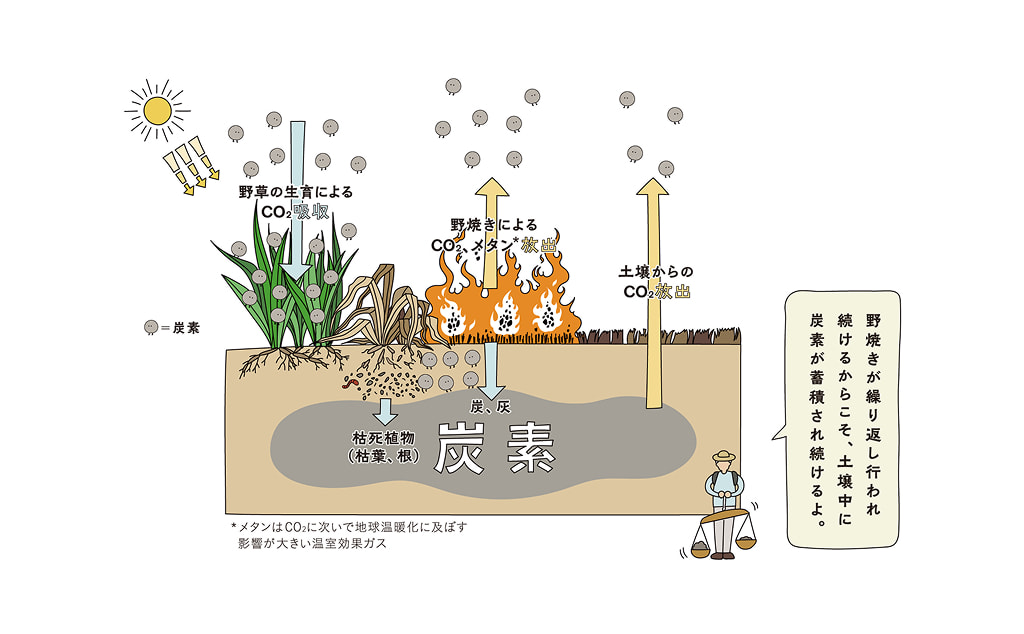

「野焼き」と聞くと、「焼くってことはCO₂(二酸化炭素)が排出されるのでは?」という声が聞こえてきそうですが、ご安心を。実は近年の研究により、阿蘇の草原がもつ“CO₂を封じ込める力”が明らかになってきているのです。どういうことかというと——野焼きが長年繰り返されてきた阿蘇の草原の土壌には、世界でも類を見ないほど膨大な炭素が蓄積されていることが分かってきており、その正体は、野草の根や落ち葉などの分解物、そして野焼きのあとに残る微細な炭(いわゆる“黒炭”)などと言われています。もともとこの炭素は、植物が空気中のCO₂を吸い込み、自身の体の中に取り込んだもの。それがやがて根や落ち葉、野焼きでできた炭となり、長い年月をかけて土の中にとどまり続けてきたのです。そして、この土壌が1年間に蓄える炭素の量は、1haあたり6.9t。これを阿蘇の草原全体で見ると、なんと阿蘇郡市の全世帯が1年間に排出するCO₂の約1.7倍に相当する量を吸収・固定している計算になります。つまり「草原を“焼く”」という行為は、大気中のCO₂を土壌に封じ込め、地球温暖化を防ぐ力すらもっているということ。燃やすことが、未来を守ることにつながっている――阿蘇の野焼きは、そんな逆説的で頼もしい営みでもあるのです。

草原の守り人をつなぐ

DOERたち

人と人、人と自然の結び手

阿蘇の草原の保全活動を支えているのは、地域の農家や市民、そして彼らを支える全国のボランティア、企業、行政です。そのハブとなり、全体をつないでいるのが『公益財団法人 阿蘇グリーンストック』。その活動の幅は、野焼き支援ボランティアの育成から、草原に関する調査研究、ファームステイ事業や環境教育にまで広がり、まるでその姿は、人と人、人と自然を結ぶ“環境保全のプロコーディネーター”。持続可能な阿蘇の未来を目指して、今日も草原と人々の縁を結び続けています。

阿蘇グリーンストックスタッフが選ぶ、

阿蘇の好きな景色

未来を担う、

これからの“守り人”に伝えたいこと

阿蘇の草原は「知る」「訪れる」「食べる」「関わる」ことで、誰もが守り人になれる場所です。実際に野焼き支援ボランティアとして、地元の方々と協力し保全活動を行う方法をはじめ、阿蘇を訪れて楽しむこと、草原について知ること、関わることもたしかな支援へと繋がります。たとえば、草原の野草で育ったあか牛を食すこともそのひとつ。なんと、あか牛を100g食べると、約4.5畳分の草原が守られるというデータもあるのです。それだけでなく、阿蘇の草原の野草を使って育てられた野菜を購入しおいしくいただくことも、阿蘇の草原維持につながっていきます。

「〈好き〉の想いで、世界を変える。」

あなたも守り人になれる、

草原への入り口

おいしいものが〈好き〉、楽しいアクティビティが〈好き〉、自然を知ってゆくことが〈好き〉。そんなふうに自分の〈好き〉を響かせながら、この世界を楽しんでみる。そのときめきがいつの間にか、ほんの少し世界をいい方へ動かしているかもしれません。まずは少しHPを覗いてみませんか?

阿蘇を満喫したい

【ASO is GOOD!】

https://www.asocity-kanko.jp/grassland/conservation/

阿蘇の草原保全活動に興味がある

【阿蘇草原再生プロジェクト】

https://www.asogreenstock.com/sougensaisei/

阿蘇の草原保全活動に関わってみる

【公益財団法人阿蘇グリーンストック】

https://www.asogreenstock.com/

阿蘇グリーンストックでは、毎年夏と冬に野焼き支援ボランティア初心者研修会を行なっています。研修会では、阿蘇の草原の価値と野焼き支援ボランティアの役割について理解 し、活動を安全に行うための知識やルールなど座学・実習を行います。研修会のご案内については、上記阿蘇グリーンストックのHP をご覧ください。

取材協力:公益財団法人 阿蘇グリーンストック

Staff Credit

インタビュー・記事:満斗りょう

ページデザイン:Saori GOKO